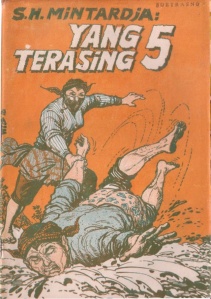

YANG TERASING

JILID 5

WIYATSIH memandang Tanjung sejenak, kemudaan beralih kepada Kesambi. Gadis itu seakan-akan tidak menghiraukan kata-kata Tanjung sama sekali, tetapi justru ia mencoba memperbandingkan keduanya.

WIYATSIH memandang Tanjung sejenak, kemudaan beralih kepada Kesambi. Gadis itu seakan-akan tidak menghiraukan kata-kata Tanjung sama sekali, tetapi justru ia mencoba memperbandingkan keduanya.

Meskipun Tanjung tampak lebih segar dari Kesambi, tetapi kedalaman tatapan mata Kesambi menunjukkan bahwa anak muda ini agaknya memang lebih cerdas dari Tanjung.

“Wiyatsih” berkata Tanjung kemudian, “marilah pulang. Kenapa kau menjadi seperti orang bingung?”

Wiyatsih tersenyum. Jawabnya, “Tanjung, apakah yang membuatmu begitu gelisah? Bukan aku yang menjadi seperti orang bingung, tetapi kau. Apakah salahnya kalau aku ada disini? Kalau senja turun dan tepian ini menjadi gelap, kau mempunyai alasan yang kuat untuk mengajakku pulang. Aku tahu, ibu memang sering minta kau mencari aku. Tetapi di siang hari aku berani pulang sendiri”

“Tetapi kau, sudah terlalu lama pergi Wiyatsih. Aku mencarimu bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi ibumu menunggu kau dengan gelisah. Kita sama-sama tahu, bahwa keadaan padukuhan ini tidak begitu baik. Apalagi nama Pikatan baru menjadi sasaran dendam”

“He?” Wiyatsih mengerutkan keningnya, “siapa mengatakan bahwa kakang Pikatan menjadi sasaran dendam?”

“Bukankah Pikatan ikut campur ke dalam persoalan perampok itu. Seharusnya ia tidak berbuat demikian. Ia memang wajib menjaga rumahnya, tetapi tidak memusuhi mereka selagi mereka tidak menjamah halamannya. Dengan demikian ia tidak akan menjadi sasaran dendam dari para perampok itu. Selama Pikatan sekedar mempertahankan miliknya sendiri, maka hal itu dianggap wajar oleh para perampok”

Wiyatsih menjadi sangat heran mendengar kata-kata itu. Ternyata disamping perasaan kagum dari orang-orang disekitarnya atas tindakan yang mereka sangka dilakukan oleh Pikatan itu, ada juga yang menyesalinya meskipun sebenarnya ada rasa cemas atas nasib Pikatan sendiri. Dan Wiyatsih mencoba menghubungkan keterangan Tanjung itu dengan sikap ibunya. Agaknya pendirian ibunya tidak jauh pula dari pendirian Tanjung ini.

Tetapi meskipun Wiyatsih masih cukup muda, ia mencoba berpikir dewasa. Jika benar ibunya berpendirian demikian, itu adalah karena ibunya mencintai Pikatan. Ibunya mencemaskan nasib anak laki-lakinya itu, meskipun di dalam beberapa hal, pikiran mereka tidak sejalan.

“Bagaimanapun juga, hati seorang ibu adalah hati yang memancarkan sayang terhadap anak-anaknya” desisnya didalam hatinya.

Wiyatsih mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Tanjung berkata pula, “Marilah Wiyatsih”

Wiyatsih menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia masih seorang gadis kecil yang bermain-main terlalu lama di tepian.

Tetapi akhirnya Wiyatsih menganggukkan kepalanya. Katanya, “Baiklah Tanjung. Kalau memang ibu memanggil aku pulang, aku akan pulang”

Tanjung tidak menyahut. Tetapi ditatapnya wajah Kesambi sejenak. Namun wajah itu tidak berkesan apa-apa.

“Sudahlah Kesambi” berkata Wiyatsih, “aku, akan pulang. Apakah kau masih akan mencuci cangkulmu?”

Kesambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, “Ya. Aku sebenarnya akan mandi. Tetapi karena kau ada disini, aku menunggu sampai kau pergi”

“Ah” Wiyatsih berdesah. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Ditinggalkannya Kesambi berdiri termangu-mangu di tepian.

Namun sepeninggal Wiyatsih, Kesambi benar-benar menceburkan dirinya kedalam air dibelakang batu besar, setelah ia melepaskan pakaiannya Tetapi ia masih sempat berkata kepada dari sendiri, “Agaknya Tanjung benar-benar seorang pencemburu yang besar. Belum lagi Wiyatsih menjadi isterinya, setiap laki-laki yang berbicara dengan gadis itu telah dicurigai. Huh, dikira aku sudah berani berpikir tentang seorang gadis? Makan untuk diri sendiri saja sulitnya bukan main. Apalagi untuk sebuah keluarga betapapun kecilnya”

Tetapi tiba-tiba saja tangan Kesambi memukul air Kali Kuning itu sambil menggeram, “Kalau saja air ini dapat sampai ke sawah dan pategalanku yang kering dan tandus itu, Aku pasti akan segera berani meminang seorang gadis. Apalagi jika sawah di bulak sebelah menjadi hijau dan pategalan itu dapat menjadi kebun buah-buahan” Kesambi tiba-tiba mulai berangan-angan, “aku akan menanam padi setahun dua kali, dengan palawija yang berumur pendek diantaranya. Pategalanku akan aku tanami pohon melinjo dan nangka di pematang dan jagung atau ubi. Tetapi kalau air cukup, pategalan itupun akan dapat ditanami padi seperti sawah. Setidak-tidaknya padi gaga”

Kesambi menarik nafas dalam-dalam, Katanya kemudian, “Kalau saja Pikatan tidak cacat dan tidak kehilangan gairah” namun kemudian seolah-olah terdengar suara Wiyatsih, “Bukankah kau laki-laki seperti Pikatan? Kau masih muda seperti Pikatan dan kau bertubuh kuat kekar seperti Pikatan?”

Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia menggeram pula, “Ya, kenapa harus menunggu Pikatan? Kenapa harus menggantungkan diri kepada Pikatan?”

Kesambi itu pun segera meloncat dari dalam air. Tetapi ia pun segera berjongkok kembali. Hampir saja ia lupa bahwa ia masih belum berpakaian sama sekali, karena angan-angannya yang sedang melambung.

Perlahan-lahan ia bergeser ke sebuah batu besar dan meraih pakaiannya yang diletakkan diatas batu itu.

“Untunglah, tepian ini sudah sepi” katanya, “kalau masih ada perempuan yang mencuci pakaian, aku harus menyembunyikan wajahku untuk tiga hari”

Dalam pada itu, Wiyatsih berjalan pulang diikuti oleh Tanjung di belakangnya. Namun Wiyatsih berjalan terlampau cepat, sehingga Tanjung sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berkata apapun juga.

“Wiyatsih” akhirnya Tanjung memanggilnya. Wiyatsih berpaling tetapi ia masih berjalan terus.

“Berhenti. Berhentilah sebentar”

“Katamu ibu sudah menunggu dengan gelisah”

“Hanya sebentar. Sebentar sekali”

Wiyatsih memperlambat langkahnya dan Tanjung pun menyusulnya. Sejenak keduanya berjalan berdampingan. Tetapi Tanjung tidak berkata sesuatu. Seolah-olah mulutnya Justru terbungkam. Sedangkan Wiyatsih sama sekali tidak bertanya apapun kepadanya.

Tetapi ketika mereka hampir sampai ke sudut desa. Tanjung telah memaksa dirinya untuk berkata, “Wiyatsih. Sebenarnya ada sesuatu yang akan aku katakan kepadamu”

“O” Wiyatsih mengerutkan keningnya, “katakanlah”

“Tetapi tidak sekarang dan tidak ditempat ini”

“Kenapa? Kenapa tidak sekarang dan kenapa harus di tempat yang lain?”

“Aku memerlukan ketenangan untuk menyatakan perasaanku”

“Aneh kau Tanjung. Aku kira disini cukup tenang dan cukup waktu. Katakanlah, aku akan mendengarkannya, Mungkin kau akan berbicara tentang sawah yang kering? Air sungai? Atau pekerjaan yang kau lakukan sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan ibu kepadamu?”

Tanjung menjadi semakin bingung. Wiyatsih sama sekali tidak membantu membuka jalan baginya. Karena itu, maka jawabnya kemudian, “Aku tidak dapat mengatakannya sekarang, Anak-anak dari padukuhan kita kadang-kadang saja berkeliaran di sudut desa ini”

“Apakah salahnya?”

“Tidak Wiyatsih. Aku ingin menemuimu besok malam di tepian. Seperti saat-saat kau berdiri sendiri menunggu bulan terbit. Aku akan datang dan kita akan dapat berbicara dengan tenang.

Wiyatsih menarik nafas. Tetapi jawabnya, “Tanjung, bukankah keadaan padukuhan sekarang kurang baik, Kadang-kadang timbul kerusuhan dan keributan. Aku sekarang tidak berani berada di tepian seorang diri di senja hari seperti yang sudah”

“Ah, kau selalu aneh Wiyatsih, Pada saat yang paling sering terjadi kerusuhan, kau masih juga berada di tepian menunggu bulan terbit, tetapi justru. Sekarang keadaan sudah mereda kau takut pergi ke tepian seorang diri”

“Bukankah kau juga mengatakan, bahwa dendam kepada kakang Pikatan dapat terpercik kepadaku?”

“Jangan takut Wiyatsih. Aku akan datang lebih dahulu, sehingga kalau ada apapun juga, kau tidak usah cemas. Aku akan melindungimu”

“Kau berkata sebenarnya”

“Ya. Aku menjamin bahwa kau akan terbebas dari gangguan siapapun juga”

Wiyatsih memandang wajah Tanjung dengan tajamnya. Dari sorot matanya memancar keheranannya dan bahkan bayangan tidak percaya atas janji itu.

“Wiyatsih” berkata Tanjung, “bukan maksudku menyombongkan diri. Tetapi aku rasa keadaan sekarang sudah menjadi agak tenang. Memang mungkin ada dendam pada Pikatan, tetapi mereka tidak akan mencarinya di tepian. Mereka akan mencari Pikatan dirumahnya. Namun para penjaga di rumahmu agaknya harus diperhitungkan juga oleh setiap orang yang akan memasuki halamanmu, karena kedua orang penjaga regolmu itu adalah orang-orang yang disegani sejak muda”

Wiyatsih mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Tetapi apabila terjadi sesuatu juga di tepian maka aku akan membawa sebuah kentongan kecil. Aku akan membunyikannya dan memanggil anak-anak muda untuk datang menolong kita”

Hampir saja Wiyatsih tidak dapat menahan suara tertawanya, ternyata Tanjung tidak mempercayakan keselamatannya kepada diri sendiri, tetapi kepada sebuah kentongan kecil. Untunglah bahwa Wiyatsih masih dapat menahan kegeliannya, sehingga ia tidak melepaskan suara tertawanya.

“Baiklah Tanjung. Aku akan pergi ke tepian besok senja. Aku ingin mendengar kau berbicara tentang padukuhan yang kering ini”

“Tidak, tidak Wiyatsih. Bukan tentang padukuhan yang kering ini, tetapi tentang diri kita”

“O, jadi tentang diri kita sendiri?”

“Ya!”

“Baiklah. Aku akan datang. Jangan lupa membawa sebuah kentongan kecil, supaya kalau terjadi sesuatu, kita masih mempunyai alat untuk menyelamatkan diri dalam suasana yang kalut nanti”

“Terima kasih Wiyatsih. Aku menunggumu”

Wiyatsih menganggukkan kepalanya. Lalu iapun bertanya, “Jadi bagaimana sekarang?”

“Marilah kita pulang”

“Baiklah”

Keduanya pun kemudian berjalan lagi beriringan. Wiyatsih di depan dan beberapa langkah di belakangnya adalah Tanjung yang berjalan dengan kepala tunduk. Tetapi sekali-sekali dipandanginya Wiyatsih yang berjalan dihadapannya. Setiap kali dada Tanjung berdesir melihat kaki Wiyatsih yang melangkah dengan lincahnya. Ayunan tangannya seperti lambaian pelepah kelapa digoyang angin. Rambutnya yang hitam disanggul tinggi, sehingga lehernya yang jenjang tersembul diantara pundaknya.

Tanjung terperanjat ketika tiba-tiba saja ia mendengar desis disampingnya, diantara gerumbul di pinggir desa. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang kawannya tertawa tertahan sambil berbisik, “Darimana kau gembalakan gadis itu?’

“Hus” desis Tanjung.

Kawannya sama sekali tidak menyahut. Tetapi ia menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya.

“Kebetulan saja aku lewat bersamaan” berkata Tanjung perlahan-lahan.

“Ya. kebetulan” sahut kawannya.

Tanjung tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya kawannya yang berada di gerumbulan itu. Tetapi ia masih berpaling sekali, lalu dengan tergesa-gesa, disusulnya Wiyatsih yang telah berjalan lebih dahulu.

Ketika mereka sampai di regol rumah Wiyatsih, maka Wiyatsih pun berhenti sambil berkata kepada Tanjung yang sudah berdiri di belakangnya, “Terima kasih Tanjung. Aku berani pulang sendiri. Di senja hari pun aku berani pulang sendiri, apalagi di siang hari. Dan bukankah besok senja aku harus pergi ke tepian?”

“Ya Wiyatsih. Tetapi, sekarang aku akan singgah sebentar untuk menemui ibumu. Aku mempunyai beberapa persoalan yang harus aku selesaikan”

“O, baiklah. Mungkin ibu ada di rumah”

“Ya. Tentu. Aku tadi sudah datang kemari menemui ibumu dan disuruhnya aku mencarimu. Kau sekarang sering sekali pergi sehari penuh. Pagi, siang. sore. Apakah kau tidak lelah mencuci hampir setengah nari, kemudian pergi ke sawah dan sepulangnya dari sawah, kau sudah berada di tepian lagi?”

Wiyatsih tersenyum. Tetapi ia tidak dapat mengatakan, bahwa sebagian waktunya telah dipergunakannya untuk mendalami ilmu kanuragan yang diterimanya dari Puranti.

“Jadi memang masuk akal, bahwa Puranti pergi menyendiri untuk mendalami ilmunya” berkata Wiyatsih di dalam hati saya, “dengan demikian, ia dapat menekuninya setiap waktu tanpa terganggu”

Tetapi kemudian teringat olehnya kata-kata Puranti, “Kau tidak perlu memisahkan diri dari lingkunganmu Wiyatsih. Kalau Kau mampu membagi waktu, maka kau akan dapat melakukannya dengan baik. Mungkin untuk beberapa bulan lamanya, kau akan merasakannya sebagai saat-saat yang berat. Tetapi asal kau dapat mengimbangi dengan jenis makan yang baik buat tubuhmu, jamu dan param yang tepat, kesehatanmu tidak akan terganggu.

Namun demikian, ternyata ibu Wiyatsih melihat juga kelainan pada gadisnya dan ternyata pula bahwa berat badannya telah susut.

Wiyatsih terkejut ketika Tanjung bertanya, “Apalagi yang kau tunggu Wiyatsih?”

“O, tidak. Aku tidak menunggu siapapun. Marilah, marilah masuk kalau kau akan menemui ibuku”

Wiyatsih pun kemudian membawa Tanjung masuk kehalaman rumahnya. Bersama-sama mereka melintasi halaman dan naik ke pendapa.

“Silahkan duduk. Ibu akan menemuimu kalau kau masih mempunyai persoalan. Aku akan pergi ke dapur”

Tanjung menganggukkan kepalanya. Jawabnya, “Ya, aku memang masih mempunyai keperluan sedikit”

Wiyatsih pun kemudian masuk kedalam mencari ibunya untuk mengatakan bahwa Tanjung menunggu dipendapa.

Namun dalam pada itu sepasang mata memandang kedua anak muda itu dengan tajamnya. Ketika dilihatnya Wiyatsih telah masuk ke dalam dan sejenak kemudian ibunya keluar ke pendapa menemui Tanjung, maka orang yang selalu mengikuti dengan tatapan matanya itu pun segera beringsut dari tempatnya.

Wiyatsih yang masih berada di dalam biliknya terkejut ketika tiba-tiba saja pintunya, terbuka. Dilihatnya kakaknya berdiri dimuka pintu sambil memandanginya dengan tajamnya.

Hati Wiyatsih menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja kakaknya memandang begitu asing kepadanya.

“Wiyatsih” berkata Pikatan kemudian, “sudah beberapa kali aku melihat atau mendengar, setiap kali kau pergi kau pasti membawa anak itu kemari”

“O” Wiyatsih terkejut.

“Buat apa kau bawa penjilat itu he? Ia adalah salah satu contoh yang paling buruk dari kekerdilan jiwa anak-anak muda dari padukuhan di sekitar Alas Sambirata ini, bahkan di seluruh Kademangan Sambisari. Ia sama sekali tidak berusaha memperbaiki tata kehidupan masyarakat disekitarnya, tetapi ia justru berusaha mempergunakan keadaan yang parah ini untuk kepentingan diri sendiri. Dengan modal yang didapatnya dari ibu, ia melakukan pekerjaan yang serupa. Ia memperbanyak potongan-potongan lidi, di dalam bumbung-bumbung itu. Dan dengan demikian, ia sendiri akan mendapat keuntungan apapun yang akan dialami oleh orang-orang yang menjadi korban. Apakah kau sangka perbuatan itu tidak lebih buruk dari perampok-perampok kecil yang hanya didorong oleh perutnya yang lapar dan rengek anak bayinya karena susu ibunya sudah kering, yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Apakah kau sangka, kau dapat hidup dengan tenteram apabila kau kelak dihidupi dengan cara itu, cara yang sama sekali tidak berperikemanusiaan? Apakah kau sama sekali tidak mempunyai gagasan yang lebih baik dari hidup semacam itu, apakah ……”

“Tunggu” potong Wiyatsih, “aku tidak tahu, apakah yang kau katakan itu kakang”

“Anak kerdil itu. Tentu kau tahu darimana ia dapat membeli seeker lembu”

Wiyatsih mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia menjawab, “Ya, aku tahu. Ibu mengatakannya bahwa Tanjung diberinya uang untuk membeli seekor lembu. Tetapi tentu dengan syarat, bahwa Tanjung akan membantu ibu mengerjakan sawah kita. Tanjung sendiri sudah mempunyai seekor lembu, sehingga sepasang lembu yang dimilikinya sekarang, dapat dipergunakannya bekerja di sawah. Membajak misalnya dan menarik pedati.”

“Kau tenang melihat hal semacam itu? Apakah Tanjung cukup mempunyai harga diri dengan menerima pemberian itu”

“Apakah salahnya kakang? Ia menerima upah dari jerih Payahnya. Ia bekerja untuk ibu dan ibu memberinya sesuatu. Bukankah itu sudah wajar”

Tetapi tidak demikian halnya dengan Tanjung. Ia tidak sekedar bekerja sebagai orang upahan. Tetapi ia mempunyai pamrih. Pamrih yang jauh lebih banyak daripada itu sendiri. Ia sadar, bahwa ibu senang kepadanya. Dan ia memang mengharap, agar ia kelak dapat diambil menjadi menantu. Nah, tanpa mengingat harga dirinya sebagai seorang laki-laki, ia merayap di pendapa ini. Ia ingin mendapat kau dan seisi rumah ini”

“Kakang” potong Wiyatsih. Tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya.

“Dan kau sendiri selalu membawanya kemari. Agaknya kau senang mempunyai seorang suami berjiwa kerdil semacam itu?”

“Kakang, kakang” Wiyatsih benar-benar tidak dapat berkata sepatah katapun lagi. Tiba-tiba saja ia berlari ke pembaringannya. Dijatuhkan saja dirinya diatas pembaringan sambil menelengkupkan kepalanya.

Pikatan masih berdiri termangu-mangu. Sejenak kemudian ia mendengar isak Wiyatsih yang tidak dapat menahan gejolak hatinya lagi.

Perlahan-lahan Pikatan melangkah mendekat. Dengan tangan kirinya ia menepuk bahu adiknya yang menelungkupkan wajahnya pada kedua tangannya.

“Maaf Wiyatsih” berkata Pikatan, “bukan maksudku menyakiti hatimu. Aku hanya ingin menasehati agar kau tidak terlampau dekat dengan anak yang tidak mempunyai harga diri itu. Tetapi mungkin aku terlampau kasar. Mungkin aku memang tidak pantas mengucapkan nasehat itu. sehingga dengan demikian aku sudah menyinggung hatimu”

Wiyatsih tidak menjawab. Isaknya justru mengeras, sehingga pembaringannya berguncang-guncang.

“Sudahlah. Aku akan pergi. Jangan menangis lagi. Seharusnya aku tidak mengatakannya. Barangkali aku memang tidak pantas lagi menasehatimu. Aku yang kini telah terasing sama sekali tidak dapat mengetahui dengan pasti. apakah sebenarnya masih ada harga diri itu atau sekarang jaman sudah berubah. sehingga tidak ada lagi yang lebih berharga dari kepentingan lahiriah di hari ini, meksipun harus dikorbankan nilai-nilai pribadi yang bagiku sangat berharga.

Wiyatsih mencoba mengusap matanya, tetapi air yang bening masih saja mengalir tidak henti-hentinya.

“Sudahlah Wiyatsih. Aku memang tidak pantas untuk memberikan nasehat. Orang yang cacat, memang tidak ada harganya lagi aku minta maaf dan aku tidak akan berbuat lagi lain kali”

“Tidak kakang, tidak” tiba-tiba Wiyatsih bangkit, “kau salah paham lagi. Aku berterima kasih bahwa kau telah memberikan nasehat ini”

“Begitukah caramu mengucapkan terima kasih? Dengan air mata dan tangis?”

“Tidak kakang. Tetapi kau salah mengerti. Aku sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan Tanjung, apalagi membawanya kemari”

Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, “Sudahlah, Wiyatsih. Memang aku selalu keliru. Aku selalu salah mengerti. sudahlah. Aku akan tidur saja supaya aku bermimpi bagus”

“Kakang, kakang”

Pikatan tidak menghiraukannya lagi. Ditinggalkannya bilik Wiyatsih langsung menuju ke biliknya sendiri.

Sepeninggal Pikatan. Wiyatsih pun menutup biliknya pula. Kemudian sekali lagi dijatuhkannya tubuhnya diatas pembaringannya. Sambil menelungkup pada kedua tangannya ia menangis sejadi-jadinya.

Untunglah bahwa ibunya masih berada di pendapa bersama Tanjung. Masih banyak yang dipersoalkannya. Tentang tanah. tentang lembu, tentang uang yang diputar dan tentang penyerahan barang-barang dari tetangga-tetangga yang memerlukan uang.

“Sukurlah kalau usahamu berjalan lancar” berkata ibu Wiyatsih, “mudah-mudahan kau dapat berbuat lebih baik di hari-hari mendatang”

“Ya, mudah-mudahan” Tanjung mengangguk-anggukkan kepalanya dalam-dalam.

“Kau sudah cukup dewasa” berkata Nyai Sudati, “sebentar lagi kau perlukan bekal untuk sebuah rumah tangga, karena itu kau harus rajin bekerja”

Sekali lagi Tanjung mengangguk dalam-dalam.

“Teruskan usahamu dengan tekun. Tetapi hati-hatilah, jangan lengah dimasa-masa seperti ini. Hanya mereka yang dapat dipercaya sajalah yang harus kau layani. Selebihnya, terpaksa sekali, kita tidak dapat menolongnya”

“Aku mengerti” sahut Tanjung, “setiap pinjaman aku nilai dengan kemungkinan yang dapat dihasilkan oleh sawah mereka itu pula”

Nyai Sudati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang puas melihat cara Tanjung bekerja. Anak itu dapat diharapkan, kelak dapat menggantikan, kedudukannya, menghitung lidi di dalam bumbung.

Demikianlah, ketika sudah tidak ada pesan apapun lagi, Tanjung pun minta diri. Berbagai angan-angan telah dibawanya pulang. Kepercayaan Nyai Sudati yang meningkat dan tanggapan Wiyatsih yang baik kepadanya. Besok Wiyatsih akan datang ke tepian. Ia pasti sudah tahu, apa yang akan aku katakan. Kalau ia tidak menanggapi sikapku dengan baik, ia pasti menolak untuk datang besok malam” berkata Tanjung didalam hatinya.

Nyai Sudati yang masih duduk di pendapa pun ternyata telah berangan-angan pula. Ia benar-benar berharap bahwa Tanjung akan dapat diambilnya sebagai seorang menantu yang baik, yang taat dan setia kepada mertua dan mudah-mudahan juga kelak kepada isterinya. Seorang yang rajin dan tekun dan memiliki kemampuan yang baik untuk meneruskan usahanya.

Setiap kali Nyai Sudati selalu mengeluh, bahwa kedua anak-anaknya sama sekali tidak berminat pada pekerjaan yang dilakukan. Bahkan setiap kali mereka selalu mencoba menghenti-kan usaha itu.

“Darimana kita akan mendapat makan?” Nyai Sudati selalu bertanya.

“Bukankah sawah kita cukup luas dan kebetulan berada di daerah yang paling baik dari padukuhan ini?”

Nyai Sudati tidak dapat meyakinkan kedua anak-anaknya, bahwa mereka tidak boleh sekedar menjadi seorang petani biasa. Petani yang hanya mengharapkan hasil panenan tanpa berbuat yang lain.

“Aku akan berbuat yang lain” berkata Wiyatsih, “tetapi tidak seperti yang ibu lakukan”

Dan hal itulah yang membuat Nyai Sudati menjadi prihatin. Anak-anaknya tidak mau menjadi seorang yang meminjamkan uang dan bibit kepada tetangga-tetangganya, meskipun usaha itu menghasilkan banyak uang dan hasil panenan.

Tetapi Tanjung agaknya mampu melakukannya. Bahkan telah nampak, usahanya dengan modal sedikit yang diberikan kepadanya, telah mulai berkembang. Apalagi orang tua itu melihat bahwa Tanjung pun agaknya menaruh minat kepada Wiyatsih.

“Meskipun Wiyatsih tidak, senang melakukan hal itu, tetapi Tanjung kelak akan menuntunnya, sehingga man tidak mau, ia akan melakukannya pula” berkata Nyai Sudati didalam hatinya. Dan agaknya Nyai Sudati sama sekali sudah tidak memperhitung-kan Pikatan yang hatinya seakan-akan telah patah. Patah sama sekali.

Sejenak kemudian Nyai Sudati pun meninggalkan pendapa rumahnya. Ia mengerutkan keningnya melihat kedua bilik anak-anaknya tertutup. Tetapi ia tidak lagi mendengar Wiyatsih terisak.

Nyai Sudati sama sekali tidak menyapa kedua anaknya. Ia pun langsung pergi ke belakang, melihat orang-orangnya yang sedang bekerja.

Di sore hari, ketika Wiyatsih keluar dari biliknya dan pergi ke pakiwan, ibunya melihat matanya yang merah. Bukan saja karena tertidur, tetapi pada mata itu tampak sesuatu yang mengatakan bahwa Wiyatsih baru saja menangis.

Tetapi Nyai Sudati tidak bertanya. Dibiarkannya Wiyatsih sendiri dan berpakaian didalam biliknya yang tertutup pula.

“Anak-anak itu membuat kepalaku menjadi selalu pening” berkata ibu Wiyatsih itu kepada diri sendiri, “Apa pula yang ditangisinya. Tentu ia sudah berselisih lagi dengan Pikatan”

Namun ketika lampu-lampu sudah menyala dan diluar gelap telah menyelubungi padukuhan kecil itu, ibunya telah memanggil Wiyatsih di pringgitan.

“Wiyatsih, aku tahu bahwa kau telah berselisih lagi dengan kakakmu”

Wiyatsih tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya saja.

“Sebaiknya kau menghindarinya Wiyatsih. Kita harus menyadari keadaannya. Ia telah dikecewakan oleh cacat tangannya, sehingga ia menjadi sangat mudah tersinggung”

Wiyatsih mengangguk perlahan-lahan.

“Usahakan agar kau tidak pernah membicarakan soal apapun dengan kakakmu. Berbicaralah soal sehari-hari saja. Makanan, minuman dan pakaiannya. Tidak lebih dari itu”

Wiyatsih mengangguk pula. Tetapi soal makan pun dapat membuat kakaknya merajuk. Dan baru kemarin hal itu terjadi ketika ia mencoba bertanya kepada Pikatan, makanan apakah yang diinginkannya untuk hari itu.

“Aku tidak berhak menentukan Wiyatsih” jawab Pikatan, “Aku adalah orang yang sekedar menerima pemberian. Terserahlah kepadamu dan kepada ibu”

Wiyatsih hanya dapat mengusap dadanya. Ia ingin kakaknya sedikit senang atas perhatian yang diberikan oleh keluarganya. Tetapi Kakaknya selalu berwajah suram.

“Wiyatsih” berkata ibunya kemudian dengan nada yang dalam, “dua orang bersaudara akan selalu sering berselisih apabila mereka masih tinggal di dalam satu kandang. Tetapi apabila salah seorang daripadanya telah berumah tangga sendiri atau kedua-duanya, keadaannya pasti akan berbeda. Persaudaraan itu akan lebih tampak dan lebih akrab, karena keduanya tidak terlampau sering bertemu. Demikian juga agaknya kau dengan Pikatan”

Wiyatsih mengangkat wajahnya sejenak. Tetapi wajah itu segera tertunduk kembali. Ia sudah dapat menebak arah pembicaraan ibunya.

Dan ternyata Wiyatsih tidak keliru. Sejenak kemudian ibunya berkata, “Wiyatsih. Kau kini sudah benar-benar seorang gadis dewasa. Sudah sepantasnya kau menempuh suatu kehidupan baru. Bukan saja agar kau tidak selalu berselisih dengan kakakmu di rumah ini, tetapi sudah sepantasnya kau kawin”

Wiyatsih menarik nafas dalam-dalam.

“Tidak baik seorang gadis menunggu hari-hari perkawinannya sampai umurnya merayap terlalu tinggi. Tetangga-tetangga akan mempercakapkannya, seolah-olah gadis itu tidak laku lagi”

“Ah” Wiyatsih berdesah, “apakah seorang gadis itu seperti barang dagangan saja ibu?”

“Tentu tidak Wiyatsih. Aku juga seorang Perempuan. Tetapi tetangga-tetangga akan beranggapan, bahwa gadis yang sampai batas kedewasaannya tidak ada seorang pun yang meminang adalah seorang gadis yang tidak laku. Bukan saja karena ia tidak cantik, tetapi banyak penilaian orang tentang seorang gadis. Mungkin sifat-sifatnya, mungkin Katuranggan dan mungkin juga kelakuannya”

“Katuranggan adalah penilikan ciri-ciri buat seekor kuda Tidak buat seorang perempuan”

“Tetapi, istilah itu memang sering dipakai, Wiyatsih” ibunya menyahut, “atau baiklah, kita mempergunakan istilah lain. Namun kesimpulannya adalah, seorang gadis yang terlambat kawin adalah seorang gadis yang tidak disukai”

Wiyatsih tidak segera menyahut.

“Karena itu Wiyatsih. kau harus segera menempuh hidup berkeluarga” suara ibunya merendah, “apakah kau mengerti?”

Wiyatsih mengangguk. Jawabnya, “Aku tidak berkeberatan Ibu. Tetapi berikan aku kesempatan untuk menilai bakal suamiku apabila saatnya itu memang sudah tiba”

Ibunya mengerutkan keningnya. Katanya, “Seorang perempuan tidak boleh terlampau banyak menuntut. Aku belum mengenal ayahmu sama sekali ketika aku kawin. Aku belum pernah melihat wajahnya, apalagi sifat dan tabiatnya. Tetapi lambat laun kami dapat saling menyesuaikan diri. Dan lahirlah Pikatan dan kau. Kami hidup rukun sampai saatnya, ayahmu kembali menghadap Tuhan. Sejak itu, sama sekali tidak timbul niatku untuk kawin lagi dengan laki-laki yang manapun juga, karena aku tidak dapat melupakan kebahagiaan perkawinanku dengan ayahmu”

Wiyatsih menarik nafas. Semakin dalam.

“Aku akan memilih seorang bakal suami yang baik buatmu Wiyatsih”

“Ah” Wiyatsih berdesah. Tetapi ia tidak menyahut.

“Aku adalah ibumu. Sudah tentu aku tidak akan menjerumuskan kau ke dalam kesulitan. Kau adalah satu-satunya anak gadisku. Hidupku ini justru tinggal untuk anak-anakku. Aku sudah kehilangan gairah keduniawian. Aku tidak lagi menginginkan sesuatu didalam hidup ini, selain melihat anak-anakku menjadi orang terpandang”

Wiyatsih mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah ibunya sejenak. Di dalam hatinya melonjak pertanyaan yang tidak terucapkan, “Tetapi ibu senang sekali mengumpulkan harta benda dan kekayaan?”

Namun meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan, seakan-akan Ibunya dapat membaca sorot matanya, sehingga katanya kemudian, “Wiyatsih… Kalau aku sekarang bekerja keras, semata-mata karena aku ingin meninggalkan sesuatu yang berarti buatmu. Sesuatu yang akan berharga didalam hidupmu kelak. Rumah yang baik, sawah yang luas dan sedikit perhiasan. Selain barang-barang itu akan berharga bagimu, apabila kau mempunyai bekal yang cukup, maka suamimu pasti akan menghargaimu. Ia tidak akan berbuat sesuka hatinya, karena kekayaanmu itu akan berpengaruh atasnya.

Wiyatsih tidak menyahut. Tetapi kepalanya tertunduk kembali. Semakin dalam Apalagi Wiyatsih sudah dapat menduga, laki-laki yang manakah yang akan dikehendaki oleh ibunya itu.

“Tentu Tanjung” berkata Wiyatsih didalam hatinya, “dan bagiku Tanjung tidak lebih dari seorang anak cengeng”

“Tetapi baiklah kau pikirkan Wiyatsih. Mungkin pada suatu saat yang pendek, kau akan mengetahui bakal suamimu. Dan mudah-mudahan kau dapat menerimanya dengan ikhlas”

Wiyatsih mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, “Ibu, agaknya aku akan menurut petunjuk ibu. Tetapi sebaiknya ibu mempertimbangkannya dengan kakang Pikatan. Ia adalah satu-satunya laki-laki didalam keluarga kita, yang barangkali dapat menggantikan kedudukan ayah didalam persoalan ini. Aku akan senang sekali apabila ibu dan kakang Pikatan sependapat”

Ibunya termenung sejenak. Lalu katanya, “Pikatan hampir tidak mempedulikan apapun lagi. Tetapi baiklah, aku akan mencoba berbicara. Tetapi sudah tentu apabila semuanya sudah mendekati kepastian”

Wiyatsih mengangguk-anggukan kepalanya.

“Nah, sekarang tidurlah. Kau tentu lelah”

“Aku belum lama bangun ibu”

“Tetapi kau menangis. Mungkin kau perlu ketenangan. Pergilah kedalam bilikmu”

“Bukankah hari masih belum terlalu malam? Baru saja kita menyalakan lampu”

Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, “Terserahlah kepadamu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku”

“Menghitung lidi?”

“Ya. Menghitung lidi untuk hari ini” ibunya memandang wajah Wiyatsih sejenak, lalu, “seharusnya kau membantu. Kalau kau masih belum akan pergi ke bilikmu, bantulah”

Wiyatsih menarik nafas sekali lagi. Katanya, “Aku tidak telaten ibu. Nanti aku salah menghitung”

Ibunya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis, “Pada suatu saat, kaulah yang akan melanjutkan Pekerjaan ibu ini. Sudah aku katakan, kau jangan hanya sekedar menjadi petani saja. Tetapi berbuatlah yang lain. Lihat, bagaimana keadaan kita dibandingkan dengan tetangga-tetangga, kita di daerah kering ini”

Wiyatsih tidak menjawab. Dipandanginya saja ibunya yang kemudian berdiri untuk mengambil beberapa buah bumbung yang berisi lidi.

“Ibu” berkata Wiyatsih kemudian, “aku akan keluar sebentar. Udara di dalam rumah ini terasa terlampau panas. Mungkin di langit telah mulai mengambang beberapa lembar awan. Dan kita akan mengharap bahwa hujan segera akan datang”

“Tentu tidak segera. Masih ada bunyi walang centring, dan bintang waluku masih menelentang”

Wiyatsih mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata ibunya mengenal juga tanda-tanda alam bagi musim. Dan rasa-rasanya musim kering ini berkepanjangan tidak henti-hentinya.

Tetapi Wiyatsih pun kemudian meninggalkan pringgitan, keluar ke pendapa. Namun ibunya masih berpesan, “Jangan pergi kemanapun Wiyatsih”

“Aku hanya di halaman ibu”

Ibunya memandanginya sejenak. Namun Wiyatsih pun kemudian menutup pintu pringgitan, setelah ia berada di pendapa.

Terasa udara yang dingin mulai menyentuh kulitnya. Tetapi dengan demikian tubuhnya terasa menjadi segar. Sekali-sekali ia mengusap matanya yang terasa gatal, karena tangisnya yang lama.

Sejenak Wiyatsih menyapu halaman rumahnya dengan tatapan matanya yang seakan-akan menjadi semakin tajam. Latihan-latihan yang berat membuatnya seakan-akan berkembang. Bukan saja tenaganya, kecepatan bergerak dan pengetahuannya atas tata gerak olah kanuragan, tetapi juga inderanya dan kelantipannya.

Ketika Wiyatsih memandang ke regol halaman, dilihatnya dua orang penjaga yang duduk berkerudung kain panjang. Senjata mereka berada dekat disisinya.

“Memang mereka bukan orang kebanyakan” berkata Wiyatsih didalam hatinya menilik bentuk senjatanya, mereka memang mempunyai pengalaman bertualang didalam olah kanuragan.”

Tetapi dada Wiyatsih berdesir ketika ia melihat pintu regol itu berderit. Hampir berbareng kedua penjaganya bangkit berdiri dan bertanya serentak, “Siapa?”

“Aku” terdengar sebuah jawaban. Dan tersembullah sebuah kepala diantara daun Pintu. Tanjung.

“Huh” Wiyatsih mengerutkan keningnya. Lalu diam-diam ia pun meninggalkan pendapa, melingkar lewat sebelah rumahnya dan pergi ke pintu butulan yang memang belum diselarak.

Kedua penjaga rumah itu sudah mengenal Tanjung dengan baik. Apalagi hari masih belum terlampau malam, sehingga dibiarkannya Tanjung masuk dan pergi ke pringgitan.

Wiyatsih tidak menghiraukannya lagi. Ia memang mendengar suara anak muda itu yang kemudian bercakap-cakap dengan ibunya. Tetapi Wiyatsih justru masuk kedalam biliknya dan menutup pintunya meskipun tidak terlampau rapat.

Wiyatsih masih mendengar Tanjung minta diri. Dan ia masih mendengar ibunya menyelarak pintu dan berjalan ke ruang dalam. Bahkan kemudian ibunya itu menjenguknya dari sela-sela daun pintu biliknya.

“Apakah kau sudah tidur Wiyatsih?”

“Belum ibu” jawab Wiyatsih.

“Aku kira kau masih berada diluar.”

“Aku masuk lewat pintu butulan. Dan aku sudah menutupnya”

Ibunya menarik nafas. Tetapi ia masih belum dapat mengatakan kepada Wiyatsih bahwa ia menghendaki Tanjung untuk menjadi bakal suami anak gadisnya itu.

Sejenak kemudian ibunya pun segera masuk kedalam biliknya, setelah melihat pintu-pintu rumahnya, apakah semuanya telah tertutup rapat.

Yang masih terbangun kemudian tinggallah Wiyatsih. Ia sama sekali tidak ingin tidur, karena kecuali ia sudah tidur ketika ia menangis di biliknya, ia pun seolah-olah digelisahkan oleh perasaannya, sehingga ia mengharap Puranti segera datang kehalaman rumahnya. Ia akan dapat mengatakan kesulitan-kesulitannya kepada gadis itu, yang kecuali gurunya didalam olah kanuragan, tetapi ia juga dianggapnya sebagai pengganti kakaknya, Pikatan. Karena itu, maka ia hampir tidak mempunyai rahasia lagi yang disimpannya terhadap Puranti.

Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggunya, untuk mengatakan niat Tanjung menemuinya besok di tepian. Dan ia akan menumpahkan kegelisahannya karena sikap ibunya.

“Tetapi kalau ibu benar-benar akan membicarakannya dengan kakang Pikatan, biarlah kakang Pikatan menolaknya” berkata Wiyatsih didalam hatinya.

Wiyatsih yang berangan-angan itu sama sekali tidak menyadari bahwa malam semakin menjadi kelam Suara angkup dikejauhan terdengar seperti keluhan hatinya yang gelisah.

Wiyatsih terperanjat ketika ia mendengar desir di dinding biliknya. Kemudian isyarat seperti yang sudah terlalu sering didengarnya.

“Puranti sudah datang” desisnya.

Perlahan-lahan Wiyatsih bangkit berdiri. Kemudian dengan hati-hati pula ia melangkah keluar dari biliknya dan menutup pintu itu rapat-rapat, ia masih mencoba untuk mengetahui apakah seisi rumahnya benar-benar telah tertidur nyenyak.

“Semuanya sudah tertidur” desisnya.

Seperti biasanya Wiyatsih pun segera pergi keluar lewat pintu butulan. Dan seperti biasanya, Puranti telah menunggunya di longkangan.

Tetapi kali ini Wiyatsih terkejut ketika ia melihat sebuah bayangan seorang laki-laki di dalam kegelapan di kebun belakang. Semakin dekat, ia menjadi semakin jelas, bahwa laki-laki itu adalah seorang yang telah hampir lanjut usia.

“Siapa?” tanpa sesadarnya ia bertanya.

“Ayah” jawab Puranti, “ia adalah ayahku. Guru kakang Pikatan”

“O” Wiyatsih pun kemudian mengangguk dalam-dalam, “maafkan aku Kiai. Aku tidak mengetahui sebelumnya”

Orang tua itu tersenyum. Katanya, “Tentu kau belum mengenal aku. Aku jarang sekali mengunjungi Puranti, dan kali ini aku memerlukan menemuimu disini.”

“Ya, Kiai”

“Sudah lama sekali aku tidak datang menengoknya. Sebenarnya aku juga ingin menemui Pikatan, tetapi agaknya keadaannya belum memungkinkan. Jika aku memaksa menemuinya, maka aku kira akibatnya justru kurang baik bagi dirinya.”

Wiyatsih mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Untuk mengurangi kecewa atas kelakuan Pikatan, aku sekarang ingin melihat, apakah kau dapat menggantikannya”

“O” desis Wiyatsih

“Tentu aku tidak ingin menggantikan kedudukan kakang Pikatan. Ia adalah saudara tuaku. Bagaimana-pun juga, aku tidak akan dapat menyamainya”

Kiai Pucang Tunggal tersenyum. Katanya, “Kau adalah seorang adik yang baik bagi Pikatan. Maksudku, bukan kau menggantikan kedudukan Pikatan didalam segala hal. Tetapi tentu Pikatan mempunyai cita-cita. Nah, apakah kau dapat melanjutkan cita-citanya itu? Cita-citanya dalam olah kanuragan yang patah karena cacatnya, dan cita-citanya tentang kampung halaman”

Wiyatsih tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil diluar sadarnya.

“Nah, sekarang jangan membuang waktu. Mulailah berlatih seperti biasa. Anggaplah aku tidak ada disini sekarang, karena aku memang hanya ingin melihat”

Wiyatsih memang merasa agak segan terhadap kehadiran Kiai Pucang Tunggal. Tetapi Puranti mendesaknya, sehingga mereka pun kemudian segera berlatih seperti yang mereka lakukan sehari-hari.

“Bagus sekali” berkata Kiai Pucang Tunggal setelah latihan itu selesai, “Ternyata kau benar-benar adik Pikatan. Meskipun kau seorang gadis, tetapi kau memiliki tenaga yang kuat dan kelincahan yang cukup. Aku berharap bahwa kau akan segera mendapatkan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi padukuhan ini dan bagi sesama. Selama ini kau masih harus menyembunyikan kemampuanmu, karena banyak hal yang belum memungkinkannya. Dan ilmumu sendiri masih belum siap untuk hadir didalam kericuhan yang terjadi di daerah ini. Tetapi sebentar lagi kau akan menjadi semakin masak” Kiai Pucang Tunggal berhenti sebentar, lalu, “Apakah kau tidak berkeberatan apabila akulah yang akan menuntunmu untuk beberapa saat kemudian?”

Wiyatsih terkejut. Ditatapnya mata Puranti sejenak.

Tetapi Puranti tersenyum dan berkata, “Tidak ada apa-apa. Tentu ayah mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak dari aku sendiri. Dan tentu ayah akan dapat mempercepat tingkat-tingkat ilmu yang akan kau capai”

“Tetapi bagaimana dengan kau?”

“Aku akan selalu datang. Tetapi untuk beberapa hari aku tidak hadir disini”

“Kenapa?”

“Persoalanku sendiri. Ternyata di rumah biyung angkatku ada seorang tamu yang melibatkan aku kedalam suatu persoalan. Sebenarnya ayah hanya datang sekedar menengokku. Tetapi akulah yang minta kepada ayah untuk menggantikan kedudukan-ku, karena itu aku harus menyelesaikan masalahku. Tetapi hal itu tentu akan menguntungkan bagimu.”

Wiyatsih masih ragu-ragu. Dan Puranti pun berkata seterus-nya, “tetapi sudah aku katakan, setiap kali aku masih akan datang”

Wiyatsih mengangguk-anggukan kepalanya.

“Bagus” berkata Puranti, “kau akan menjadi semakin cepat maju. Kelak aku akan berceritera kepadamu, apa saja yang telah terjadi atasku”

Sekali lagi Wiyatsih mengangguk.

“Tetapi apakah besok kau tidak datang?”

“Untuk beberapa saat ini aku tidak dapat mengatakan dengan Pasti, Wiyatsih. Persoalanku termasuk persoalan yang rumit bagi anak seorang janda yang miskin. Tetapi aku akan mengatasinya secepat-cepatnya”

Wiyatsih menjadi termangu-mangu sejenak. Sekali ditatapnya wajah Puranti, kemudian dipandanginya wajah Kiai Pucang Tunggal.

“Jangan ragu-ragu Wiyatsih. Ilmuku aku dapatkan dari ayah pula, sehingga apa yang akan kau peroleh dari ayah tidak akan berbeda dari yang pernah aku berikan, kepadamu. Justru pasti akan menjadi lebih sempurna.

Wiyatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian diantara desah nafasnya ia berkata dengan ragu-ragu, “Tetapi, tetapi aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Puranti.”

Puranti mengerutkan keningnya. Namun ia dapat mengerti maksud Wiyatsih. Gadis itu pasti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia masih segan karena kehadiran Kiai Pucang Tunggal yang belum begitu dikenalnya.

Karena itu maka sambil tersenyum ia berkata, “Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan hanya kepadaku saja?” Wiyatsih tidak menjawab. tetapi kepalanya tertunduk.

“Baiklah berkata Kiai Pucang Tunggal sambil tersenyum pula, “aku akan pergi lebih dahulu. Agaknya aku sedikit mengganggu ceriteramu Wiyatsih”

“Ah” Wiyatsih berdesah.

Kiai Pucang Tunggal pun kemudian minta diri, mendahului Puranti yang masih akan tinggal sejenak. Agaknya Wiyatsih ingin mengatakan sesuatu kepadanya.

Sepeninggal Kiai Pucang Tunggal, maka Wiyatsih pun mulai mengatakan tentang Tanjung dan dirinya sendiri. Tentang niat Tanjung menemuinya besok di tepian.

Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi iapun kemudian bertanya, “Wiyatsih. Kau, jangan menilai seseorang dari satu segi. Mungkin Tanjung bukan seorang yang sejalan dengan kau didalam perencanaan bendungan. Tetapi segi-segi kehidupan bukan hanya sekedar ditentukan oleh satu hal. Mungkin didalam persoalan yang lain yang lebih besar bagi kehidupan keluargamu kelak, kau menemukan titik-titik persamaan dengan pendiriannya”

Wiyatsih menggelengkan kepalanya. Katanya, “Ia seorang yang tidak akan mungkin berdiri sendiri. Hidupnya sangat tergantung pada keadaan dan pada pertolongan orang lain. Ia tidak mempunyai minat untuk menentukan hidupnya sendiri”

“Tetapi bagaimanakah sebenarnya kata nuranimu lepas dari kekurangan-kekurangan” bertanya Puranti kemudian, “seandai-nya kau menemukan seuatu pada dirinya, maka kau akan dapat mencoba mengisi kekurangan itu perlahan-lahan”

Wiyatsih menundukkan kepalanya. Dan terdengar suaranya lirih, “Aku sama sekali tidak menyukainya”

Puranti menarik nafas dalam-dalam. Memang terlalu sulit untuk memberikan petunjuk yang menentukan di dalam pilihan semacam itu, Karena itu, maka katanya, “Jangan segera mengambil keputusan, Wiyatsih. Kau dapat menjajaginya lebih dalam. Justru pertemuan yang diminta oleh Tanjung akan memberi kesempatan kepadamu, mengetahui sifat-sifatnya, tabiat, dan keadaannya lebih banyak lagi”

Wiyatsih mengangguk-angguk.

“Wiyatsih, berpikirlah dengan tenang. Memang ibumu pasti tidak akan mencelakakanmu. Ibumu pasti berusaha membuat kau bahagia sesuai dengan keinginannya. Tetapi agaknya yang dicita-citakan berbeda dengan cita-citamu sendiri. Namun demikian kau harus tetap menghargai niatnya yang baik buatmu itu”

Wiyatsih masih mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Nah Wiyatsih” berkata Puranti kemudian, “aku akan minta diri, bukan berarti bahwa aku tidak akan datang lagi. Aku akan selalu datang. Dan apabila persoalanku sendiri sudah selesai, maka aku pulalah yang akan datang setiap malam ke rumahmu. Bahkan mungkin kita akan menentukan tempat-tempat lain di siang hari. Ayah sudah barang tentu tidak akan dapat terlampau lama meninggalkan padepokannya”

Wiyatsih mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, “Tetapi apakah sebenarnya persoalanmu itu?”

Puranti merenung sejenak. Lalu katanya sambil tersenyum, “Tidak terlalu penting. Ternyata janda yang mengambil aku sebagai anaknya itu menemukan persoalan. Tiba-tiba saja seorang laki-laki mempersoalkan aku meskipun sehari-hari aku memakai pakaian kumal karena aku adalah anak seorang janda yang miskin”

“O” Wiyatsih hampir terpekik, “Itu karena kau memang terlampau cantik”

“Sst” Puranti berdesis, “jangan membangunkan isi rumahmu. Persoalan itu cukup membingungkan janda itu. Juga aku menjadi bingung. Kadang-kadang laki-laki itu datang ke rumah kami. Dan kedatangannya sama sekali tidak menghitung waktu”

“O” Wiyatsih tertawa, “dan kau harus menemuinya? Duduk berdua di dalam gelap?”

“Sst” sekali lagi Puranti berdesis, “jangan berprasangka. Dan tugasku adalah menghindarkannya dari laki-laki itu, tanpa meninggalkan rumah janda itu. Kau mengerti?”

“Kenapa., tidak kau terima saja lamarannya kalau ia memang melamarmu?”

“Aku memang sudah bepikir demikian, “

“He, “ tiba-tiba saja Wiyatsih terkejut.

“Maksudku, mungkin laki-laki itu lebih baik dari Tanjung. Aku akan menerima lamarannya untuk menukar Tanjung dengan laki-laki itu buatmu”

“Ah kau” tiba-tiba saja Wiyatsih mencubit Puranti di lengannya. Puranti sebenarnya mempunyai daya tahan yang kuat untuk tidak merasakan sakit pada cubitan itu. Tetapi ternyata Wiyatsih terlampau kuat oleh latihan-latihan jari yang terus-menerus. Sehingga karena itu, Puranti pun berdesis, “Sst, jangan. Sakit Wiyatsih”

Ketika Wiyatsih melepaskannya, Puranti berkata, “Tanganmu kini menjadi sekeras besi. Latihan jari-jarimu hampir sempurna. Tetapi ingat, jangan mencubit suamimu kelak, apalagi anakmu. Ia dapat menjadi pingsan karenanya”

“Ah kau” hampir saja tanpa sesadarnya Wiyatsih mencubitnya lagi. Tetapi Puranti surut selangkah sambil berkata, “Jangan. Kau akan mengulangi lagi?”

Wiyatsih tertawa tertahan.

“Hati-hatilah dengan kebiasaanmu itu”

“Ya. Aku akan berhati-hati”

“Agaknya kau berlatih dengan baik”

“Setiap aku berada di tepian, aku melatih jari-jariku di pasir.”

“Kau sudah mencoba dengan pasir panas. Terasa kekerasan tanganmu”

“Di siang hari, pasir di tepian menjadi sepanas api dipanggang oleh sinar matahari”

“O” Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu, “sudahlah Wiyatsih. Adalah kebetulan ayahku tidak berkeberatan untuk menggantikan aku satu dua hari. Mungkin seminggu. Dan mudah-mudahan aku segera dapat menghindarkan diriku dari laki-laki itu”

“Mudah-mudahan. Tetapi meskipun kau masih belum berhasil sama sekali, kau dapat mencari waktu barang sekejap untuk mengunjungi aku disini”

Puranti mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Kalau kau tidak datang untuk waktu yang lama, aku akan mencarimu ke Cangkring”

“Ah. itu tidak perlu” Aku ingin melihat rumahmu. Aku ingin berkenalan dengan biyung angkatmu dan aku ingin melihat tampang laki-lakì itu.

Tinggalkan komentar